教育現場などで使われる、ARROWS Tab Q509/VE(文教モデル)のレビューです。

今回は素のWindowsをクリーンインストールされてしまったと思われる個体を調達したので、富士通独自のソフトウェアなどのレビューは行えません。

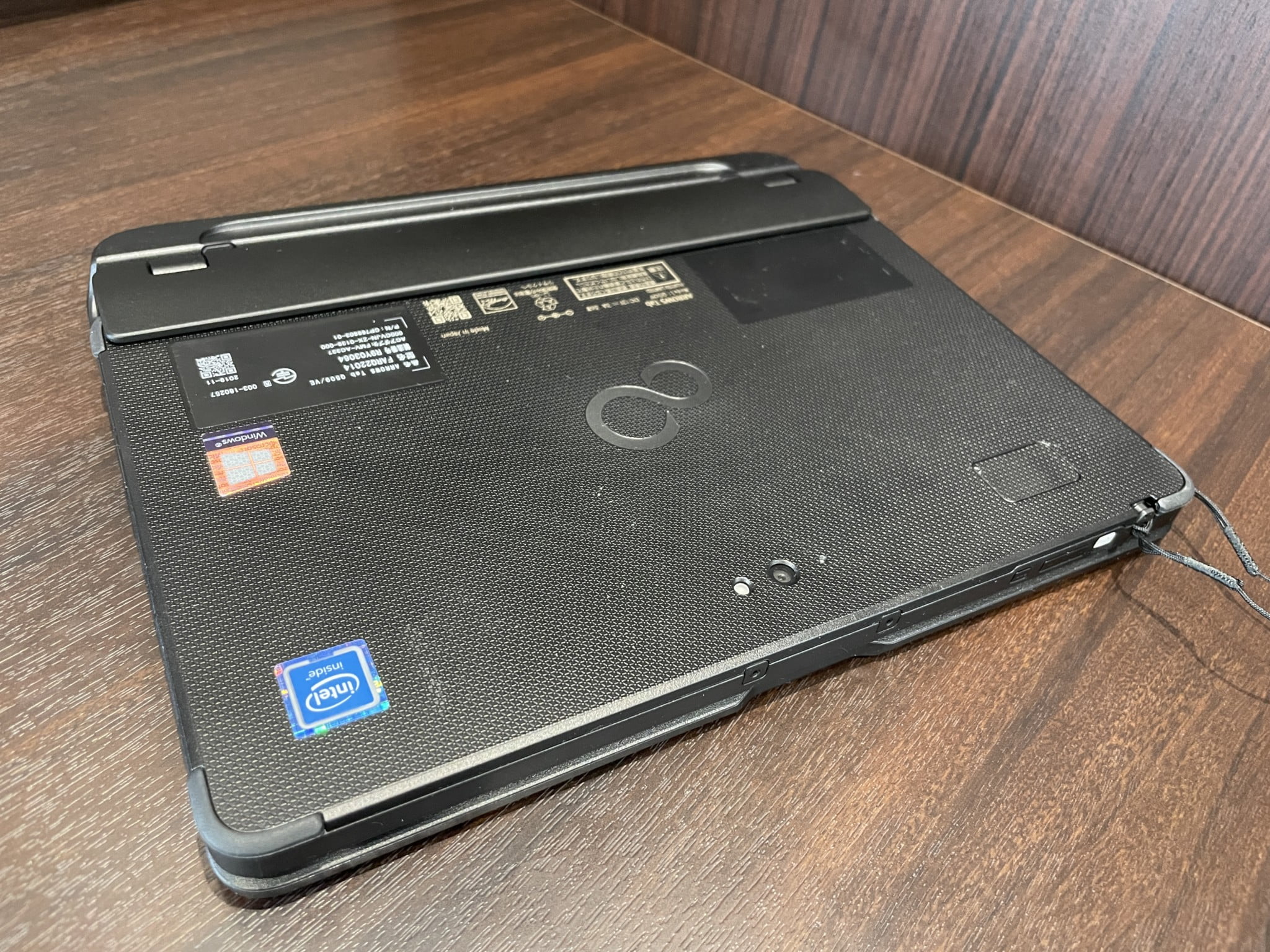

高耐久の「GIGAスクール」モデル

ARROWS Tab Q509は過酷な教育現場でも使えるように堅牢に作られたタブレットPCです。MIL-STD-810G規格をクリアしており、防水・防塵性能もプールのような高濃度な塩素水に対応するなど、かなりタフな作りになっています。自転車に積み込んだ際の振動であったり、満員電車で圧迫されたりといったダメージに対応するのはもちろん、児童や生徒にとんでもない使われ方をされてボコボコにされることを考慮しているのが感じられます。

Celeron N4000の下位モデル

入手したのは下位モデルの「FARQ22014」です。Celeron N4000にメモリ4GB、eMMCが64GBと低性能ですがちゃんと用途を絞れば大きな問題はないです。今回はお絵描きタブレットとしてどうなのかを見ていきます。

CPUはraytrektab RT08WTと同じく、Celeron N4000です。搭載メモリが4GBしかないうえ、CPUがデュアルコアなのでマルチタスクには向いていませんが、軽いイラスト用途であれば問題ありません。Octane 2.0でのスコアは低めです。

グラフィックスのテストはしていませんが、Atom x5のIntel HD Graphics 400からIntel UHD Graphics 600になったので性能は向上しています。

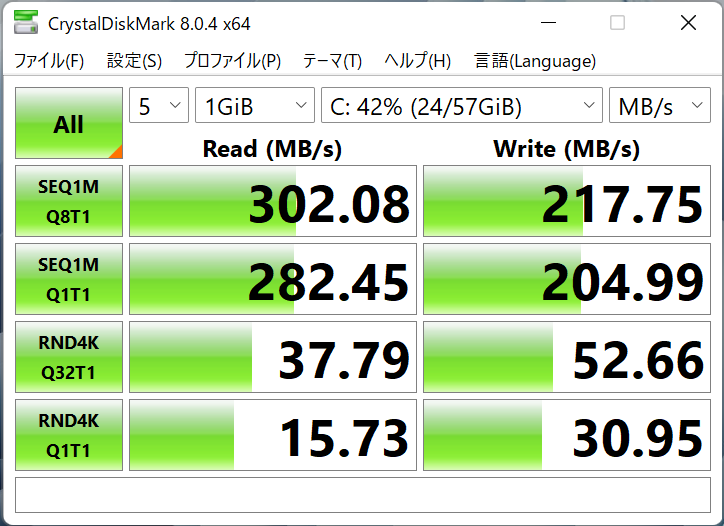

ストレージはeMMCですが、eMMCとしては十分な速度が出ています。容量が64GBしかないのがネックですので、microSDカードで補う必要がありそうです。

Q509は、Q508まで採用されていたAtomからCeleronへ変更されたモデルとなっており、Windows 11のサポートも含めてひとつの区切りになるポジションにあります。

後継機種となるQ5010やQ5011では、液晶とタッチパネルの空気層を無くして密着させるダイレクトボンディングにより、ディスプレイがより鮮明になっていたり、ペンの筆圧検知レベルが4096段階になるなど様々な改善が見られます。

法人・文教モデルと一般モデル対応表

ARROWS Tab Qシリーズとarrows Tab EHシリーズ(FAREHT)とarrows Tab QHシリーズ(WQ2)があってわけがわからないので、搭載CPUとBIOSのアップデータ対象機種を基準にまとめました。便宜上Qシリーズを法人・文教モデル、その他を一般モデルとしています。メモリ搭載量は記載していませんが、上位モデルを選ぶと4GBから8GBになります。

どっか間違ってる気がしますが大体こんな感じのはずです。

| 法人・文教モデル | 一般モデル | CPU | 発売年 |

|---|---|---|---|

| Q509/V | WQ2/D1 | Celeron N4100 Celeron N4000 | 2019年 |

| Q5010/C | WQ2/E1 FAREHT1 | Celeron N4100 Celeron N4000(FAREHT1) | 2020年 |

| Q5010/D Q5010/E Q5010/H | WQ2/E2 FAREHT2 | Pentium Silver N5030 Celeron N4120(WQ2/E2) Celeron N4020(Q5010/E・Q5010/H・WQ2/E2・FAREHT2) | 2020年 2021年 |

| Q5011/G | WQ2/F1 WQ2/F3 | Pentium Silver N6000(法人・文教のみ) Celeron N5100 Celeron N4500 | 2021年 |

約6時間持つ安心のバッテリー

消費電力は約5.9~40Wで、JEITAバッテリー動作時間測定法(2.0)で約12.8時間動作します。

しかし、JEITA2.0は実使用とかけ離れた測定方法となりますので、半分程度で見るものだと言われています。つまり約6.4時間です。

実際に簡易的なバッテリー消費を計測したところ、10%消費するのに40分かかりましたので、バッテリー稼働時間は約6.67時間となりそうです。内訳としては、画面輝度は30%、電源設定はバランスに設定し、CLIPSTUDIO PAINTで4093 x 2894 px(A4 350dpi)のキャンバスでイラスト制作をしました。

手元に来た時点でのバッテリーのサイクルカウントは5回、容量も設計容量である30,600mWhまでフル充電できていますので劣化は殆どないものと思われます。外装の状態も良く、製造年月も新しいことから少なくとも2年しか使われていない様子です。学校の備品として放置されていたのかもしれません。イオシスでの投げ売りの際にQ506を購入した人達によると、BIOSで確認できるサイクルカウントは当てにならないらしいですが、Q509でその辺の修正があったかどうかは不明です。

尚、モダンスタンバイ非対応ですので、スリープからの復帰は5~8秒程度かかります。電源ボタンを押した際に電源ランプが点灯しますので、ちゃんと押したかどうか分からないということはありません。

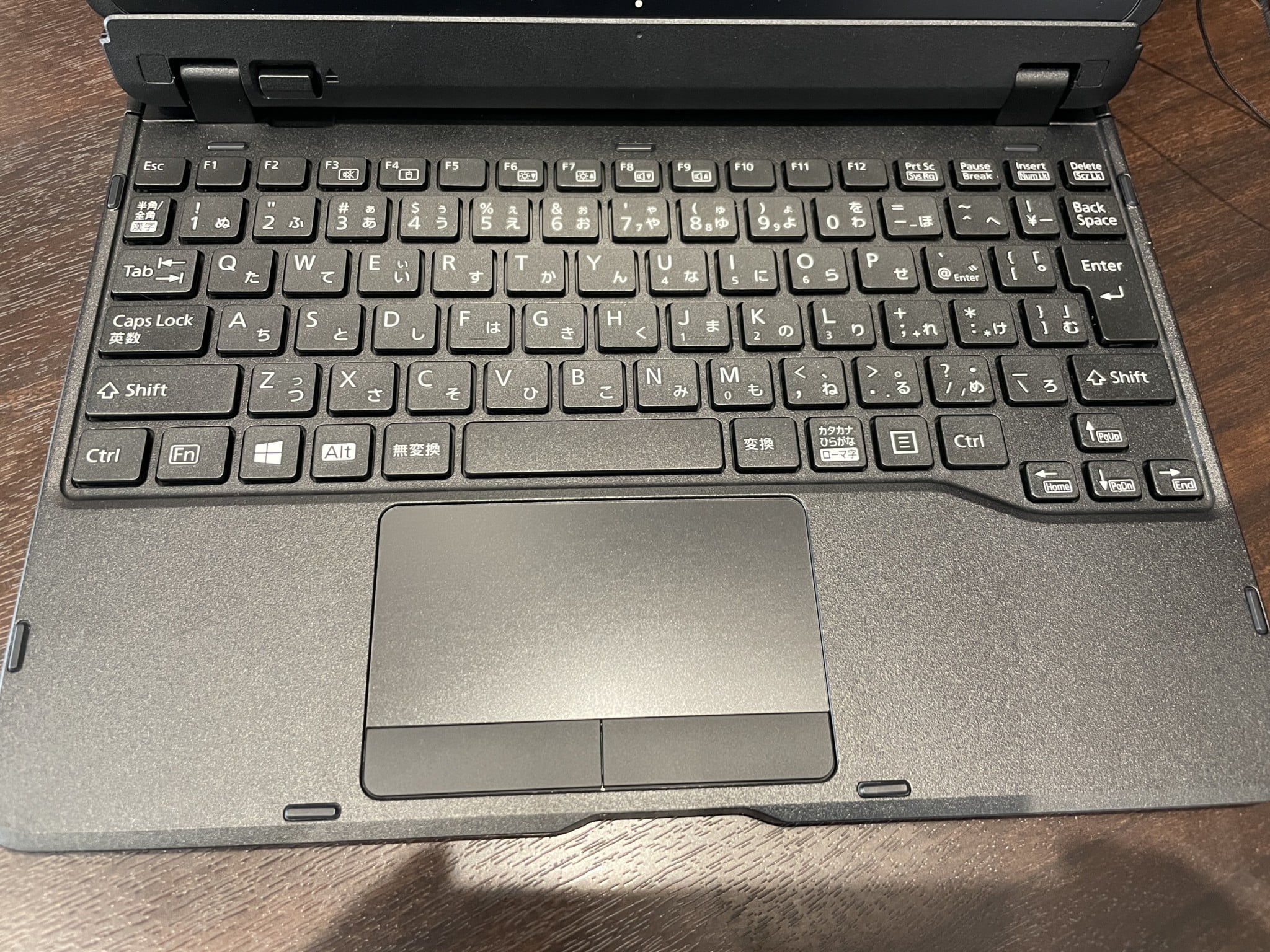

専用キーボードとクレードル

マグネシウム合金を使用した頑丈で軽量なキーボードと、周辺機器の接続や充電も可能なクレードルがあります。

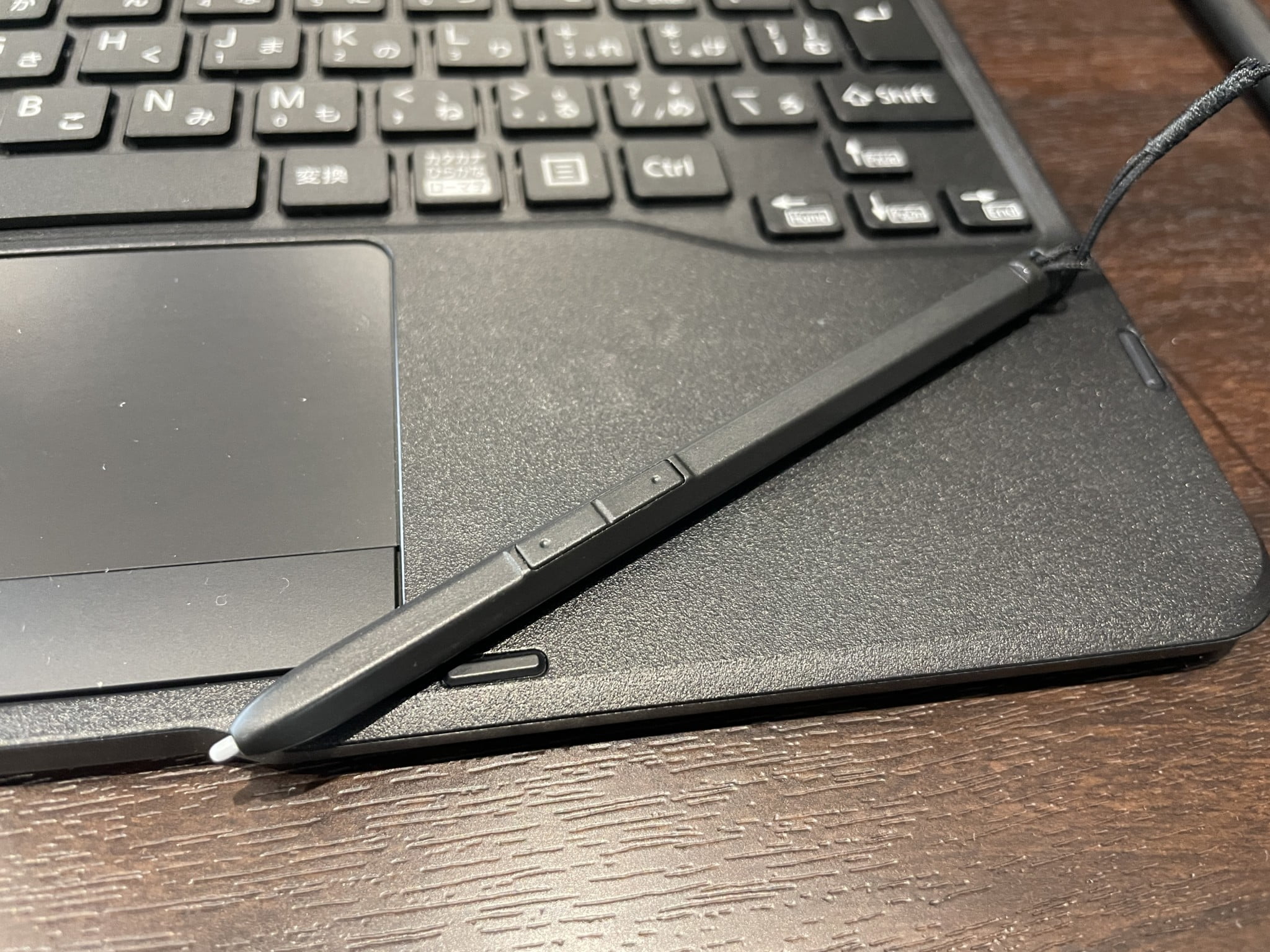

キーボードは無理のない配列でありながら、必要なキーはしっかりと用意されている充実した仕様になっています。タッチパッド部分は別途2ボタン用意されているタイプで、ジェスチャーは4本指まで対応しています。

かなりがっしりとした作りなので、キーボードとクレードルどちらもペンを使用する際にガタついたり倒れたりといった心配がありません。

重量はキーボードと合わせて約1kgとなります。

お絵描きタブレットとしての性能を確認

Q509/VE(文教モデル)はワコムのデジタイザを標準装備しています。一般モデルのQ509/VBでは選択式となっているので、購入時には注意が必要です。

Wacom feel IT technologies 対応

ペンは電池不要の電磁誘導方式(EMR)を採用しており、ジッターの少ない安定した描画が行えます。ペン先のズレも小さく、遅延も問題なさそうなので書き心地は良いです。

ペンはWacom feel IT technologiesに対応したものであれば利用できます。Wacom One用のものを利用するのも良いでしょう。但し、raytrektab RT08WT専用のraytrektab Stylus S2は正常に動作しませんでした。旧モデルのQ508などでも動作しないと思われます。それ以外ならどのペンでも動作するはずですが、傾き検知対応の有無でカーソルのずれ方に違いが出るかもしれません。

後述しますが、専用の設定アプリケーションやドライバはありませんので、基本的にはTabletPC APIを利用するアプリケーションでのみ筆圧等が機能します。

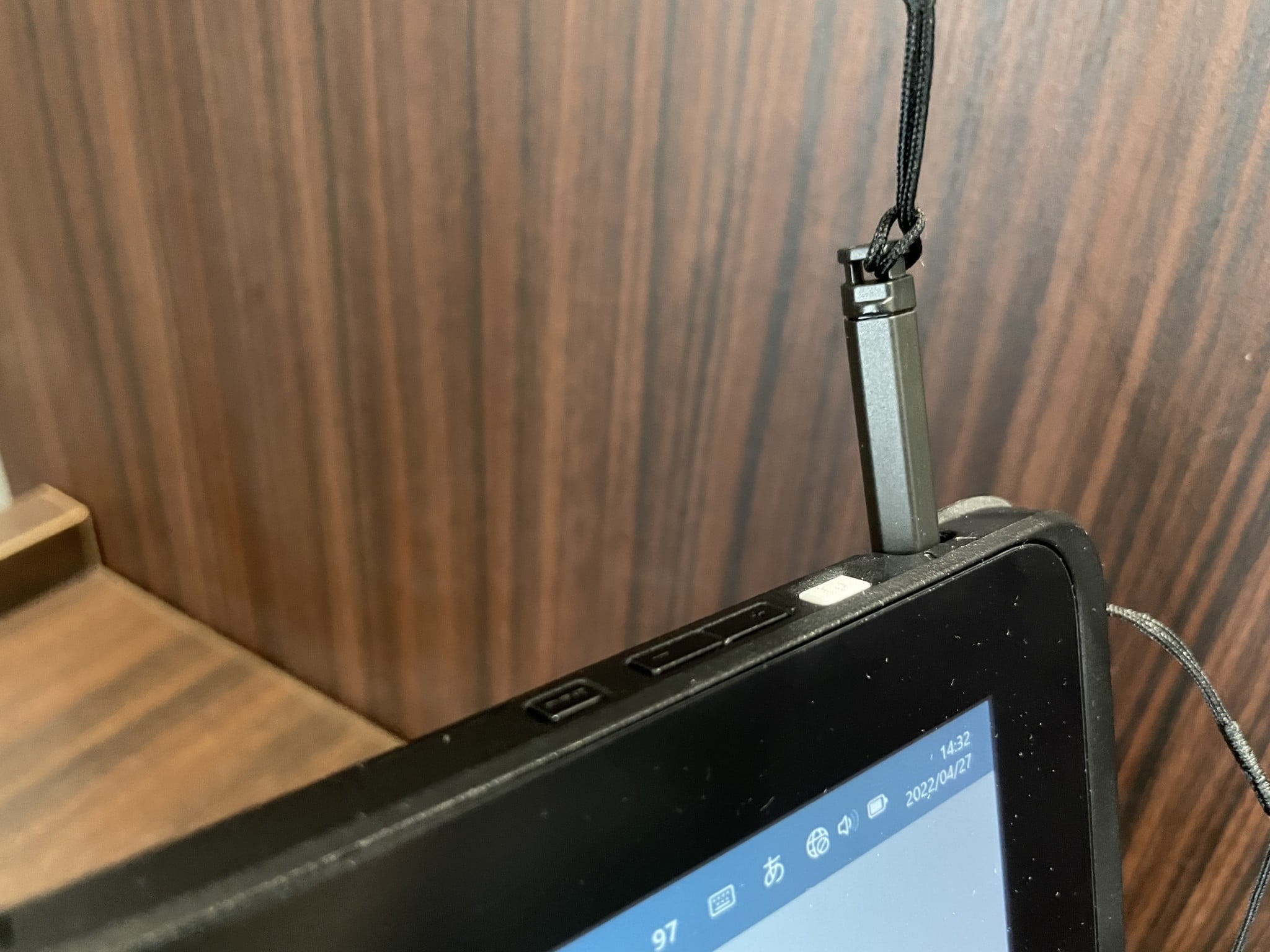

本体に収納できる鉛筆型のペン

長さが少し短いのですが、タブレット本体に収納できる六角形スタイラスペン(FMV-NPN19)が付属します。紛失防止のケーブルもあり、タブレットと繋いでおくことが可能です。

本体に収納できる関係上、11cm程度の短さという鉛筆よりもひと回り細いボディになっていますが、不思議と使いづらさは感じません。強いて不満を挙げるならば紛失防止ケーブルがくるくるとペンに巻き付いてきてしまうことぐらいでしょうか。店頭展示してあるペンタブレットを試用したことのある方であればわかるかと思います。気がついたらぐるぐる巻きになってるアレです。

ペンボタンは2ボタン式で、ペン先側が右クリック、そしてもう片方がテールスイッチ扱いになっています。

ペン先はフェルト芯になっており、それを前提としてフィルムの質感も調整してあるようです。類似品として、raytrektab DG-D08IWP付属のペンをフェルト芯にしたものが、六角型ペンと似たような書き味でした。筆圧の具合は若干違いますが、こちらで代用するのも悪くないです。

ペンの品質には定評があり、開発者インタビューなどを探してみると、Q506の時点でかなりこだわって開発していたことが分かります。筆圧検知レベルはQ509同等機種である「arrows Tab WQ2/D1」で2048段階という記述がありました。「arrows Tab WQ2/E1」からは4096段階となっていたので、後継機種のQ5010やQ5011であれば4096段階の筆圧検知レベルが利用できることかと思います。

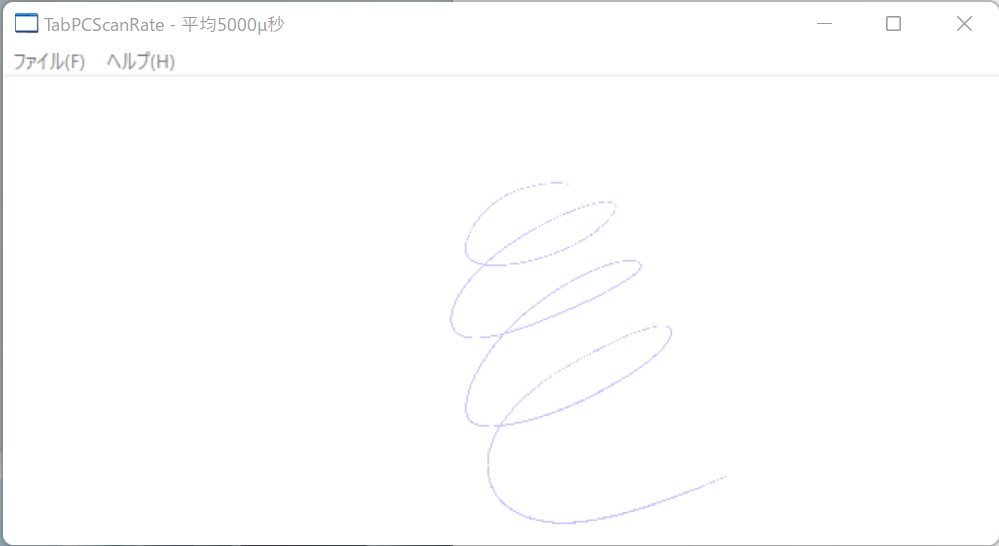

スキャンレートは約200ppsのようです。(TabPCScanRateでの測定値が平均5000μ秒なので、1 / 0.005 = 200)

尚、「arrowsTab WQ2/F1」及び「Q5011」からはペンの型番がFMV-NPN24と変更されているようです。

替え芯は富士通から購入可能です。Bamboo Smart for Samsung Galaxy Note(CS310UK)のハード芯が使えたので、raytrektab用の芯も使えると思います。但し、画面に傷が付いたりペンが壊れたりする可能性はありますので、純正品以外を使う場合は自己責任でお願いします。

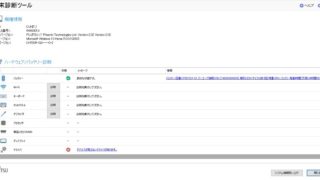

Wacom feelドライバは使えない

「Wacom Components Driver version: 7.7-61」を試してみました。結果としてはエラーコード10が出てペンが一切動作しなくなりました。7.3.2-12でも同様なので、「ワコム ペン」アプリケーションでペンの設定を行うのは諦めた方が良さそうです。

Wintabドライバは動作する

Wintab APIを使うことが目的であれば、Surface 3用のWintabドライバは動作します。どうしてもWintab APIでないといけないアプリケーションはこちらでなんとかなります。

実際にCLIPSTUDIO PAINTのWintab APIモードで筆圧が検知されることを確認しました。しかし、傾き検知が動作しないようなので、素直にTabletPC APIで使用することをお勧めします。

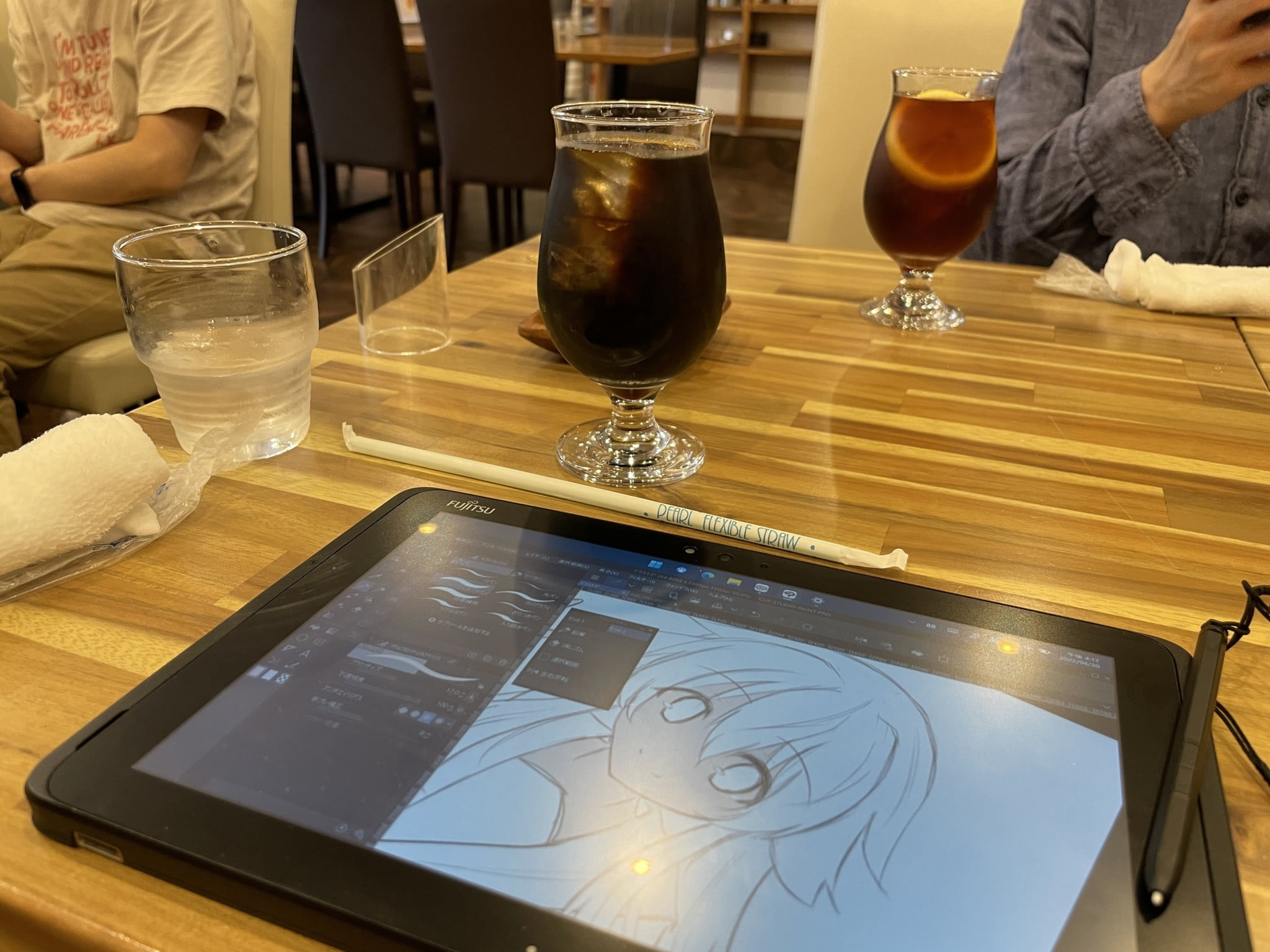

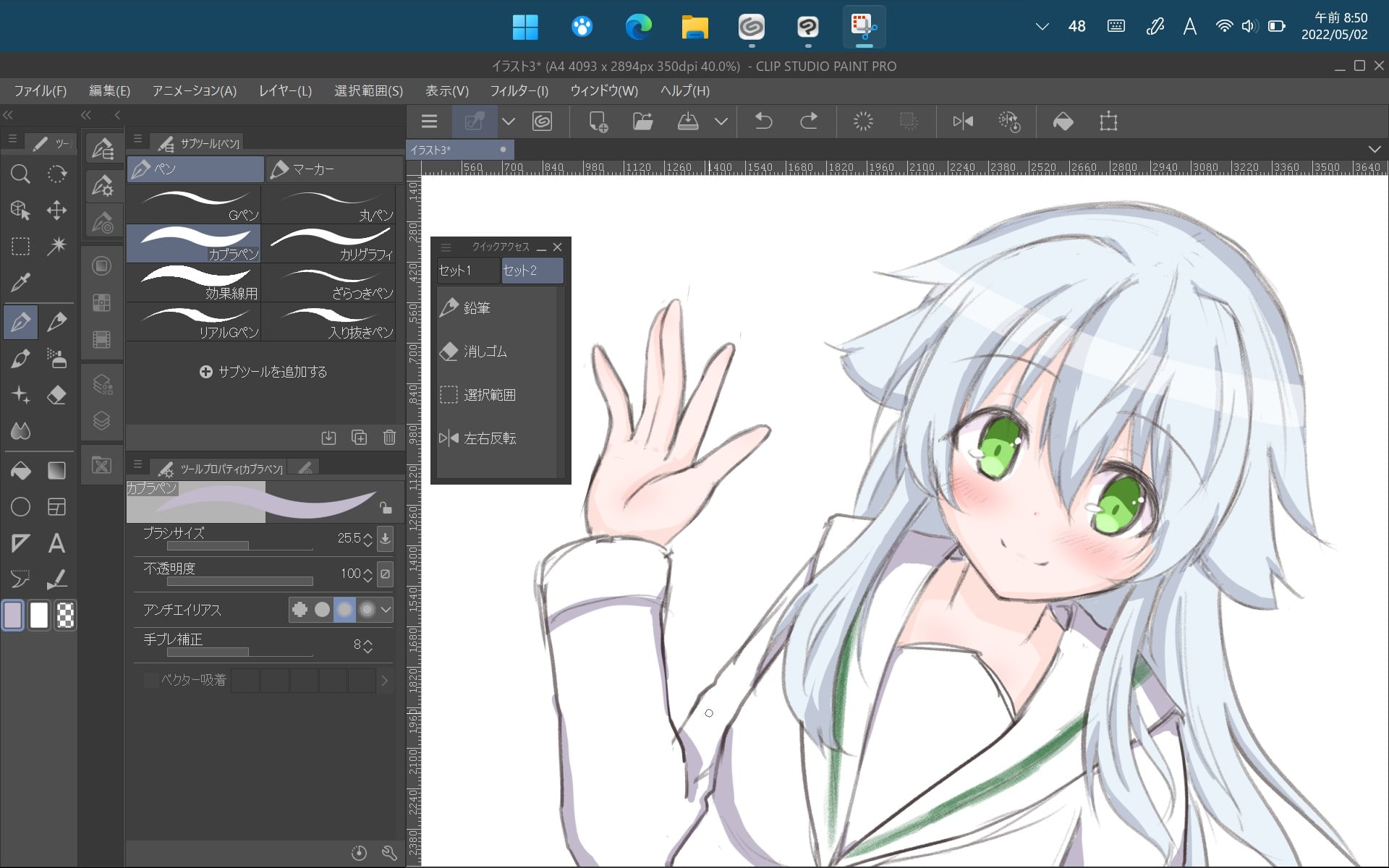

CLIPSTUDIO PAINTで試してみる

APIをTabletPC APIに設定しておき、キャンバスは4093 x 2894 px(A4 350dpi)で作成しました。

ペンの使い勝手は申し分なし

ペンはQ509付属品(ハード芯に変更)とraytrektab DG-D08IWP用のペン(フェルト芯に変更)を使用しています。本来の純正芯であるフェルト芯は程よい摩擦があり、鉛筆らしさがあって書き心地は良いです。ハード芯にすると滑りやすくなるので、ラフなスケッチはそちらのが描きやすいかもしれません。

ペン先とカーソルのズレは小さく、遅延も意識することはありませんでした。狙ったところにちゃんと線を引くことができます。筆圧の調整も違和感なく、不満はありません。Q509までは筆圧検知レベルが2048段階ですので、4096段階となったQ5010以降は書き味が異なってくるかもしれません。

ON荷重は測っていませんが、フェザータッチでちゃんと反応するので一般的なWacom feel IT対応製品と変わりはないと思います。

保持しやすいボディ

Q509は非常に分厚く、ディスプレイのベゼルが太いです。厚みがあるとしっかりと持てることや、太いベゼルによって指を置く位置を確保できる点は高評価です。

また、寝っ転がって片手で支えながら描いたり、喫茶店の机の上にそのまま置いたりしてみましたが、四隅の滑り止めが良い仕事をしています。

ディスプレイは少々緑がかっている

10.1インチWUXGA(1920×1200)のIPS Alpha液晶は十分な輝度があり、解像度も十分です。ディスプレイ表面はアンチグレア処理がされているので反射して見づらいということもありませんが、僅かに白っぽく見えます。

色味については検証できる機材を所有していませんので、あくまでも目で見た感覚となるのですが、若干緑がかっているようです。Windows標準の色調整機能である程度カバーできる感じはあるので、お好みで調整しておくと良いでしょう。調整具合については、同じく緑がかっていることでお馴染みなraytrektab DG-D08IWPのときのような感じで丁度良いと思います。

処理能力は低いが許容できる

Celeron N4000にメモリ4GBと低スペックなので、Web公開用の簡単なイラストぐらいが限度ではないかと感じました。少ないレイヤー数で仕上げる人であれば不満なく使えるでしょう。逆にレイヤーを多用するスタイルだとメモリ的に厳しいと思います。できれば下位モデルの4GBではなく上位モデルの8GBが欲しいですね。

実際にレイヤーが多くて高解像度のファイルはどうなるのかと思い、試しに「3840 x 5760px 300dpi ファイルサイズ94.3MBでレイヤーを大量に使用したCLIPファイル」を開いてみました。これはメモリを1.6GB程度使うファイルなのですが、ファイルを開くこと自体は問題ありません。しかし、キャンバス操作すると流石にもたついてしまいます。更にPNG形式で書き出しをしたところ、非常に時間がかかりました。

少々厳しめに評価しましたが、過去にAtom搭載のペン対応Windowsタブレットに飛びついて愛用していた方であれば、Q509を快適に使えるはずです。やはりAtomからCeleronに変わったという点は大きく、余裕を感じられます。

おまけではないペン

ペンの見た目が安っぽく、タブレット本体もゴツゴツとしていて正直どうなんだろうと感じるかもしれませんが、出来はとても良いです。GIGAスクール構想で利用している児童・生徒達は何気なく使っているかもしれませんが、お絵描きタブレットとしてはかなり羨ましい環境であると思います。

近頃はペンが使える製品をよく見かけるようになりました。しかし、ちょっとした筆記用途しか考えていない、ペンはとりあえず付けたというような製品がまだまだ多いのではないでしょうか。

「筆圧4096段階でプロ仕様!」といった謳い文句を掲げている製品もありますが、いざ蓋を開けてみると顔をしかめざるを得ない出来である事があります。強く押しつけないと線が引けない、線がうねってしまって綺麗に書けない、ペン先からカーソルが大きく遅れて付いてくるなど、筆圧レベルの高さをアピールする以前の問題が多いのです。

では、このQ509はどうなのかというと、ちゃんとペンを使う前提の製品設計がされていると感じました。

ON荷重やジッターの問題はありませんし、書き始めと書き終わりの違和感を減らすために低遅延となっています。フィルム素材を工夫して鉛筆のような書き心地にしているというアピールポイントもその通りです。それだけではなく、四隅に配置された滑り止めや、分厚く平坦なボディ、そして極太のベゼルといった要素も書きやすさにしっかりと貢献しています。格好良くはありませんが、使いやすいです。

安い中古品が狙えると嬉しい

百点満点の使い勝手というわけではありませんが、Q509のお絵描きタブレットとしての出来は期待を大きく超えるものでした。

もちろん、定価で購入する場合を考えると、価格に対するCPU性能の低さなどがかなりネックとなります。

発売から3年目を迎えたことから、そろそろ中古品が出回ってくるのではないかなと思っています。画面の綺麗さや筆圧レベルの高さという要素を考えるとQ5010以降が欲しくなりますが、まずはQ509からですね。2年モノの美品が入手できるとラッキーといったところでしょうか。

現在入手困難なraytrektab 10インチモデル DG-D10IWPやDG-D10IWP2の代替とは言い切れませんが、ちゃんとしたペンが使えるWindowsタブレットとしてarrows Tabシリーズは今後も期待できる製品だと思います。

値段も1~2万円台が相場となりそうなので、あとは備品のリース落ちとかで数多く出回ってくれれば嬉しいですね。

Windows 11 22H2

Q509は22H2の動作確認機種一覧に含まれています。(Windows 11に対応するのはQ509からです。)